直接体験をもつ最後の世代が沈黙を破る

全80巻の反戦出版シリーズ(1974~85年に刊行)で知られる創価学会が近年、新たな平和出版活動を重ねている。以前の反戦シリーズは、同青年部がまとめたもので〝戦争を知らない世代へ〟が副題となっていた。

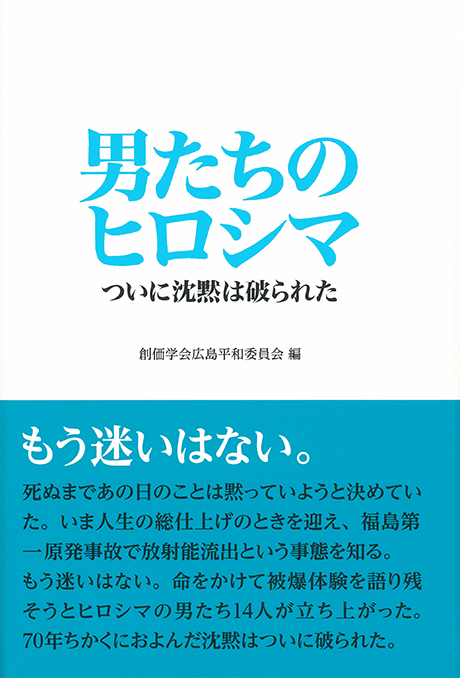

2014年に新たに上梓された『男たちのヒロシマ~ついに沈黙は破られた』(第三文明社刊)は、表題のとおり、男性による証言集だ。当時出されたものと比べて証言内容に極端な違いがあるわけではないが、被爆当時、子どもであった人たちが、今では孫をもつ70~80代の高齢世代となり、孫の世代へ体験を継承してもらいたいとの思いがこめられている。

さまざまな理由からそれまで被爆体験を語ることがなかったが、平和公園に行った孫から原爆のことを尋ねられて語り始めた人。運よく生き残った者として、「命の恩人」へ恩返をしなければならないとの心境から語り始めた人。直接体験者が死に絶えればだれが被害の継承を伝えることができるのかいう差し迫った使命感など、それぞれの思いが体験を語らせている。

収録された14編にはそれぞれの人生が凝縮されている。淡々とした口調で事実が語られ、そこには虚飾の入りこむすき間がない。一人ひとりに家族があり、生活があり、空間があった。その日常生活が、8月6日朝に起きた出来事で、引き裂かれ、生死を分けた家族とバラバラになり、その後の人生を決定的に変更させられた。

証言内容は、おしなべて具体的だ。仲のよかった友人も多くが固有名詞で語られ、場所などの地名も具体名で記してある。それだけに一人ひとりの生活が実在するものとして明瞭に浮かび上がってくる。ノンフィクションのもつ力だろう。

たとえ運よく生き残ったとしても、その後にもさまざまな人生があった。結婚差別に遭わないように多くの人たちが被爆体験を隠して戦後を生きてきたこと、ケロイド痕を見せたくないために半袖半ズボンになる運動会が嫌で嫌で仕方なかった気持ち、社会人となってからも風呂場で体を見られるのを避けるために社員旅行にも参加できなかったことなど、ここで書かれている事実は一つひとつが具体的であるからこそ説得力をもっている。

被爆直後、放射能の被害が医学的に知られていなかったころ、「ぶらぶら病」や「横着病」といった俗称もあったようだ。運よく死をまぬがれても、40代になると油濃いものを食べると腹痛が出るようになった人、耳鳴りに悩まされる人などさまざまだ。

フクシマは他人事ではない

そうした〝身におよぶ体験〟をもつだけに、2011年3月、東日本大震災で発生した福島第一原発の事故についても他人事とはみなせない。多くの証言者が「フクシマ」の事件に言及し、人類と核は共存できない、原子力の平和利用はウソだといった思いを率直に語っている。

その意味では、自分たちの人生を狂わせた原爆投下の責任についても、「アメリカも一回原爆を落とされてみないとわからないだろう」とか、アメリカの「人体実験」に使われたと淡々と記している。ある意味でそのままの気持ちであり、率直な怒りの表明であろう。

14人の中には当時、同じ日本人としてこの国にいた韓国出身の証言者もまじっている。さらに原爆によって家族を失い、浮浪者同然に日々の暮らしをつないだ「原爆孤児」としての暮らしの証言も貴重だ。孤児院という正式な施設に暮らした人以外にも、野宿しながら、あるいは暴力団に頼りながらでないと生きていけなかった子どもたちもいた。そうした歴史の裏面史は、子や孫をもつ安定した生活になると、語られにくい側面がある。それでもきちんと残しておきたいとの証言者の気持ちは、後世の人々に同じことを二度と繰り返してほしくないという真摯な思いからだ。

本書の大きな特徴は、日本語だけでなく、英語でも全文が記載されていることだろう。証言者たちは海外はおろか日本国内においてさえも原爆への関心が薄れていることを嘆いているが、彼らの体験が世界中に発信される意義は大きい。〝最後の機会〟をとらえたこの刊行は、本年が戸田城聖創価学会第二代会長の「原水爆禁止宣言」から60周年の佳節と重なることも相まって、まさに時宜を得たものである。

なお、『男たちのヒロシマ』と対になる企画として、このほど、『女性たちのヒロシマ~笑顔かがやく未来へ』が上梓されたことを付言しておきたい。

「反戦出版」書評シリーズ:

シリーズ① 『男たちのヒロシマ――ついに沈黙は破られた』

シリーズ② 『語りつぐナガサキ――原爆投下から70年の夏』