身体改造にかける夢の傷ましさを描く

金原ひとみ(かねはら・ひとみ)著/第130回芥川賞受賞作(2003年下半期)

19歳と20歳の女性作家のW受賞に沸く

第130回の芥川賞は、世間を大いに賑わせた。何しろ19歳の綿矢りさと20歳の金原ひとみという超若手二人のW受賞となったのだから。19歳という最年少記録はいまだに破られていない。ちなみに164回の「推し、燃ゆ」で受賞した宇佐見りんは21歳、石原慎太郎、大江健三郎、丸山健二、平野啓一郎なども早くに受賞したが、それでもみんな23歳だった。

文章を書く、物語を作る、人間を描くという作業は、絵画や音楽など他の芸術よりもさらに多くの人生経験や熟練の筆力が必要となるからだろうか、芥川賞受賞時の年齢は、30代40代がもっとも多く、人生経験も浅い10代での受賞というのは本当にすごいことだと思う。

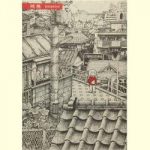

金原ひとみの「蛇にピアス」は、ピアスや刺青、そして舌先に切り込みを入れて二股にするスプリットタンなどの身体改造に惹かれのめり込んでいく10代の女性を描いている。

痛みに耐えながら自らの体を傷つける行為はなぜ生まれるのか、興味のない人間には全く理解不能の行為にしか思えないのだが、リアルな描写で描かれる「蛇にピアス」を読んでいると、そうした行為に及ぶ者たちの心情や心理をおぼろげながら感じることができた。つまり、どこから湧き上がってくるのかは分からないけれども、心の痛みとしか言いようのないものを肉体的な痛みに転嫁することによって、日々なんとか生き永らえているという、余りにも痛々しい姿が浮かび上がってくるのだ。 続きを読む