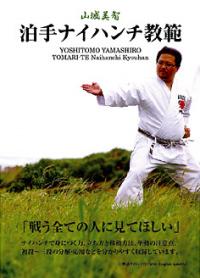

組んで投げる理論

稽古が始まって1時間がすぎたころ、休憩を入れて後半は投げ技の練習に移る。ここで見たのはいわゆる〝空手の投げ〟というより、沖縄相撲の投げに近かった。組み合った状態からの投げだったからだ。山城美智が説明しながら実演すると、きれいに投げがかかる。

相手を自分(の腰)に乗せる。これを〝橋を架ける〟といいます。要は相手が自分に乗ってくれる状態をつくる。接点を作って、橋をかけて、投げる。腰で投げます。手(の力)は使いません。組む手に力は要らない。相手を崩せるのは、(相手の体重が)かかとかつま先に乗ったとき。そのときに片足に体重が乗った状態は強いですが、両足に体重がかかっている状態は弱いです

相手を投げようと(意識)するとダメ。自分が回転する。橋を架けた状態から、橋げたを自分で崩す。そうするとスムーズに投げられます

沖縄相撲からの投げ

山城の説明は論理的で、わかりやすい。沖拳会の稽古を見学して〝目線を外して攻撃を避ける〟という説明と、投げにおけるこの独特の説明が私にとって特に印象に残った。

山城は説明している段階から、2本のサイを昔の武士が脇差しをするように空手の帯の内側に無造作に刺したまま指導する。武器が日常稽古に溶け込んでいた。 続きを読む