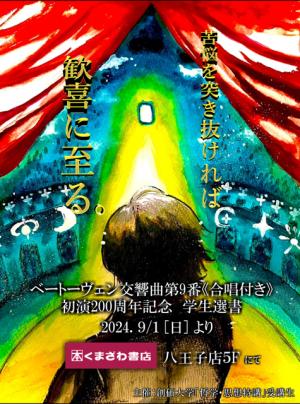

現在、ベートーヴェンの交響曲第9番の初演200周年を記念し、「くまざわ書店」八王子店5階フロアにて、ベートーヴェンに関連する書籍を扱う「学生選書」を開催している(12月末まで開催予定)。

作品や生涯を扱った最新の研究だけでなく、子供向けの入門書、ベートーヴェンが生きた時代や社会を知るための本、さらに彼の芸術と人生が現代に与える示唆を考える本を揃えた。計33点のブックフェアである。

本稿ではこの企画の背景と、アピールポイントをお伝えしたい。

サービス・ラーニング(貢献型学習)の試み

この企画は、筆者が2024年度春学期に創価大学文学部で担当した科目「哲学・思想特講A」の受講者が、サービス・ラーニングの一環として、文系の学びを活かした地域活性化に取り組んだものである。

サービス・ラーニングとは、貢献(サービス)と学習(ラーニング)とを統合した学びであり、学習者と地域社会との連携を通して、双方に良き影響をもたらすことを意図している。

筆者はこのサービス・ラーニングの理念を、明治から昭和初期にかけて活躍した教育学者・牧口常三郎(1871-1944)の「郷土科」や「半日学校」といったアイディアを現代に活かす方法の一つと捉えている。牧口は新渡戸稲造や柳田国男といった知識人が高く評価した『創価教育学体系』の著者である。今年は没後80年に当たる。

『シュリーマンと八王子』

じつは3年前の2021年度にも、筆者は創価大学文学部の同僚たちと「シュリーマン生誕200周年」を記念したサービス・ラーニングを行ったことがある。これはドイツの考古学者シュリーマン(1822-1890)が幕末の八王子を訪れていたという史実を活用した街おこしであった。

その詳細は拙編著『シュリーマンと八王子』(第三文明社)に記したが、活動の一つが、くまざわ書店八王子北口店で実施した「シュリーマン学生選書」であった。

トロイア遺跡の発掘者で、語学の達人としても知られるシュリーマンが、なぜ幕末の八王子を訪れたのか? この問いをめぐって学生たちが関連書籍を調べ、40冊以上の推薦ポップを作成した。これは大学と地域書店とが連携するユニークな試みとして、マスメディアからも注目を集めた。

この経験を通して筆者は、文系の学びを地域貢献につなげることが、学生のなかに歴史、政治、経済、語学といった多岐にわたる学際的関心や、地域に息づく海外の影響といった国際的関心を育むことを実感した。

「第九」初演200周年を機に

さて、冒頭に述べたように、今年はベートーヴェンの交響曲第9番のウィーン初演から200周年という記念すべき年である。このため筆者は創価大学文学部の「哲学・思想特講A」という科目でベートーヴェンをテーマに授業をした。

ベートーヴェンは音楽家として有名だが、さまざまな分野に関連した学際的な研究対象でもある。彼が生きた時代はフランス革命の時期と重なり、その音楽は当時の政治や経済といった社会的背景と深く結びついている。

またベートーヴェンはかなりの読書家であり、彼が読んだ哲学書や文学作品に触れることによって、当時のヨーロッパの思想や価値観をより深く理解することができる。親交のあったゲーテや「歓喜の歌」を書いたシラーの作品以外にも、カント哲学やニュートン天文学に至るまで幅広い教養を彼は持っていた。

ベートーヴェンは聴覚に障害を抱えながらも、その苦悩に屈することなく作曲活動を続けた。彼は補聴器だけでなく、骨伝導の技術も活用した。彼の生き方は今日のウェルビーイング(幸福を重視する社会のあり方)やインクルーシブ社会(すべての人が共に生きる社会)の問題にも示唆を与えるものと言える。

日本におけるベートーヴェン受容も一世紀を超える歴史がある。宮沢賢治をはじめとする多くの作家たちが傾倒した。とくに交響曲第9番はある種、年末の風物詩的な存在ともなっている。大阪城で行われる「サントリー一万人の第九」は有名であるし、八王子市でも毎年のように市民も参加しての「第九演奏会」が行われている。

このように、ベートーヴェンの生涯は音楽だけでなく、ヨーロッパと日本の歴史、さらには現代の社会とも深く結びついている。授業ではそうした学際的関心や国際的関心を喚起するような話題を盛り込んだ。

「ベートーヴェンと『歓喜の歌』展」と連動して

筆者が勤める創価大学にも「第九演奏会」の歴史がある。創立者・池田大作先生の提唱により、1991年から13年間開催された。創立者自身が青年時代からベートーヴェンに傾倒し、折に触れてその生涯や作品について言及されることがあった。

本学にはベートーヴェンの直筆書簡(1815年9月、ブラウフル宛)が所蔵されている。これは建学の理念に共鳴したドイツの方からの寄贈であるという。こうした支援者の真心に応えようと、交響曲第9番の初演200周年を記念し、本学で11月から「ベートーヴェンと『歓喜の歌』展」を開催することとなった。

《第九》初演260周年記念ベートーヴェン学生選書の棚(くまざわ書店八王子店5階)

そこで、筆者の授業でも、展示の予習を兼ねて学生がベートーヴェンとその時代をより深く理解できるようにしたかった。サービス・ラーニングとして「学生選書」を行うことを目標に掲げ、約40名の受講者に一人一冊、自分が関心を持つ《ベートーヴェン関連本》を選んでもらった。

幸い、文学部以外にも、法学部、経済学部、教育学部、理工学部などさまざまな学部の学生が履修していた。その結果、重複を除いて33冊の本が選ばれたが、内容は音楽だけでなく、歴史、文学、哲学、宗教、政治、科学、医学、福祉等、非常にバラエティに富むものとなった。

受講者には、自分の選んだ本を他人に勧める100字程度の《推薦ポップ》の文章を考えてもらった。そして、その内容を「学生選書」の会場となるくまざわ書店八王子駅北口店の店員・磯前大地さんにチェックしていただいた。磯前さんは、ブックフェア企画の要点として、「書店に来る前と、来た後とで、ベートーヴェンの人間像に対する見方が深まるような本棚を目ざしてほしい」というアドバイスをくださった。

このアドバイスを通じて、受講者はただ自分の関心や知識を伝えるだけでなく、他者がその本を手に取ったときに生じる変容をも意識することとなった。他者を意識することで、より深い知的な想像力を養うきっかけとなったといえる。

発信者と受信者とが相互作用して成長

創価大学「哲学・思想特講A」受講者が取り組んだ「学生選書」を案内するポスター

サービス・ラーニングの目的は、地域活性化だけにあるのではない。学生一人一人が自分の学びを通じて新しい世界の見方を獲得し、その結果として他者にも影響を与えることができるという点こそ重要である。この過程を通じて発信者と受信者とが相互作用しながら成長することが、サービス・ラーニングの真の目的であろう。

今回の学生選書では、本の選定だけでなく、内容を紹介するポップや、入口・店内に掲示したポスター等のデザインも、すべて学生が手がけた。学び手の熱量が、書店を訪れる市民にも伝わって、街が活気づく一助になれば、これは文系の学びがなしうる産学連携のモデルにもなるだろう。

書店員の磯前さんからは、「ベートーヴェンという人物のコンテクストがよく伝わってくる選書リストです。ポスターやポップも、シュリーマン学生選書のときを更に上回るレベルのデザインです。ぜひ多くの方に来ていただき、本を手にとってほしいと思います」とのコメントを得た。

どのような本が選ばれているか、どんな推薦文が付いているか、実際に書店で見ていただければ嬉しい。創価大学で「ベートーヴェンと『歓喜の歌』展」(同大の中央教育棟にて12月27日まで開催)をご覧になる際には、ぜひ八王子駅前で書店にも足を運んで、サービス・ラーニングの成果の一端を感じ取っていただきたい。

★「くまざわ書店」八王子店にて12月末(予定)まで開催中!